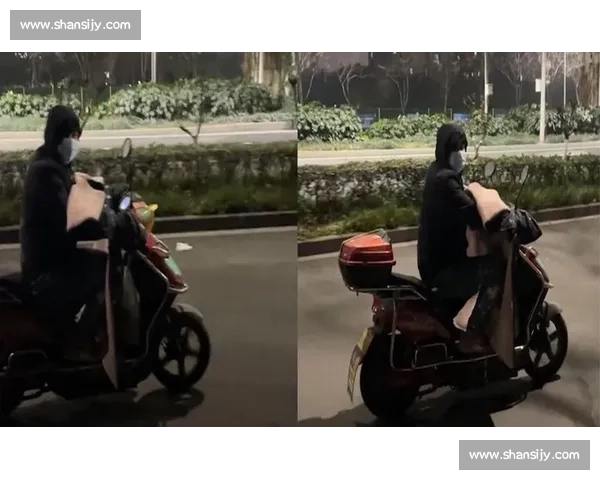

在深圳的夜晚,26 岁的骑行爱好者李明(化名)成为了车流中一道独特的风景线。每当有车辆的远光灯扫过,他身上的银色外套便会瞬间爆发出夺目光芒,宛如一盏移动的信号灯。这件看似普通的反光外套,不仅让他免受远光灯的困扰,更成为了破解夜间骑行安全难题的 “神器”。

一、远光灯之痛:夜间骑行的致命威胁

据统计,我国夜间交通事故中,30%-40% 与滥用远光灯直接相关。远光灯的强光会使对向驾驶员瞬间致盲 2-5 秒,期间相当于闭着眼睛开车。对于骑行者而言,这种 “盲区” 更是致命 —— 电动车的速度加上驾驶员的反应延迟,往往让事故在瞬间发生。李明回忆起去年冬天的一次经历:“当时一辆 SUV 开着远光灯迎面驶来,我眼前一片空白,差点撞上隔离栏。”

这种现象并非个例。在小红书等社交平台上,“远光灯致盲” 的话题累计阅读量超过千万次,众多骑行者分享了类似的惊魂时刻。更严峻的是,电动车非法改装大灯的现象日益普遍,部分车辆的灯光强度甚至超过汽车,进一步加剧了夜间骑行的风险。

二、反光外套的逆袭:从工地装备到安全黑科技

李明的反光外套看似普通,实则暗藏玄机。其表面覆盖的 TC 亮银反光带采用微棱镜反光技术,能将入射光线以 180 度角反射回光源处,在夜间形成强烈的视觉冲击。这种材料最初应用于高速公路标识和消防服,如今被创新地融入日常服饰中。

实际测试显示,当汽车大灯照射时,反光外套的亮度可达 420cd/lx.m² 以上,相当于普通路灯的 3 倍。更神奇的是,即使在小雨或雾霾天气,反光带仍能保持 80% 以上的反光效率。这种 “全天候” 的防护能力,让李明在过去三个月的骑行中,再未遭遇过滥用远光灯的司机。

三、科学验证:反光装备如何改写事故概率

清华大学交通工程实验室的模拟实验表明,穿戴反光装备的骑行者在夜间被识别的距离可达 200 米,是普通深色衣物的 4 倍。当车速为 60km/h 时,这一距离差能为驾驶员争取到 3.6 秒的额外反应时间,足以避免 80% 的碰撞事故。

这种效果源于人类视觉系统的特性。在黑暗环境中,人眼对动态光源的敏感度是静态物体的 7 倍。反光外套的 “闪烁效应”(即随骑行者移动产生的光线变化)能显著提升大脑的注意力捕捉速度。正如交通安全专家张教授所言:“反光装备不是被动防御,而是主动创造安全环境。”

四、从个案到趋势:反光装备的进化之路

李明的选择并非孤例。在电商平台上,反光外套的销量同比增长 210%,其中 30 岁以下用户占比达 67%。品牌商也在加速创新:迪卡侬推出的透气网布反光背心采用双横拉链设计,可在骑行时快速调节通风;Nike 的梭织反光夹克则将反光元素融入时尚剪裁,成为年轻人的潮流单品。

更值得关注的是,反光技术正与智能设备结合。例如 Le Touch 安全反射器,不仅具备高反光性能,还集成了防丢追踪功能,通过 Apple Find My 网络实时定位自行车位置。这种 “安全 + 科技” 的组合,让骑行装备从单一防护走向智能互联。

五、治理协同:从个人防御到社会共治

面对远光灯乱象,单纯依赖骑行者的自我保护显然不够。2025 年,特克斯、靖边等地交警部门开展专项整治,通过现场体验教育(让违法司机直视远光灯)和媒体曝光,使滥用远光灯的违法行为下降 43%。同时,电子抓拍技术的升级(如 AI 识别远光灯)也在部分城市试点,实现了 “发现 - 取证 - 处罚” 的全流程自动化。

专家建议,骑行者可采取 “三重防护” 策略:穿戴反光外套、安装自行车前后灯、在头盔上粘贴反光贴。正如李明所言:“安全不是一个人的战斗,而是需要每个人都成为光的传递者。”

LETOU国际米兰

LETOU国际米兰夜幕下,李明的反光外套依然闪耀。这件看似简单的装备,不仅照亮了他的骑行之路,更折射出一个城市对生命的尊重。当每一个交通参与者都能多一份敬畏,道路才能真正成为安全的通途。